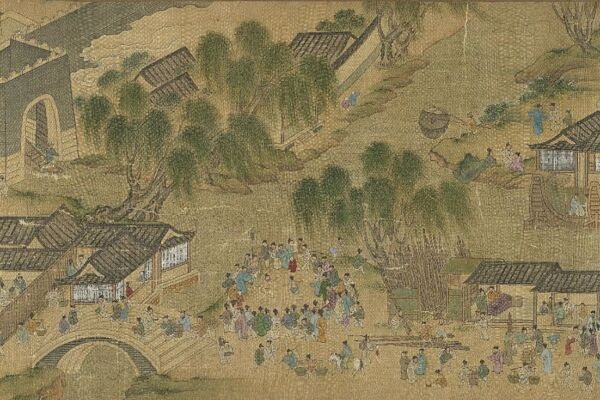

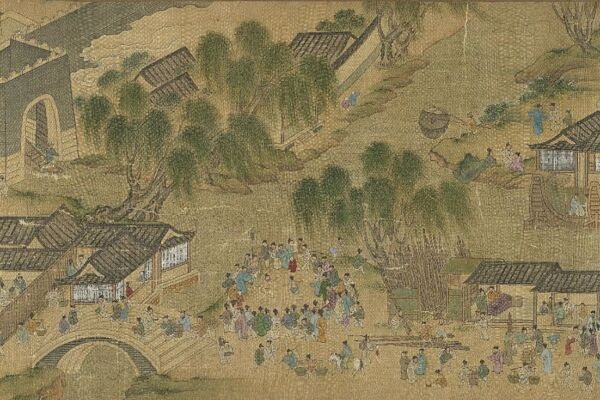

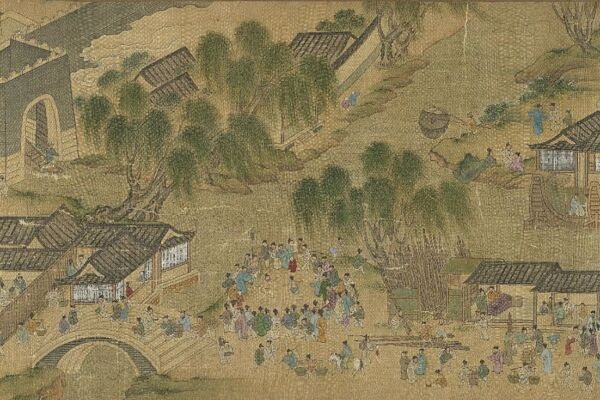

| 清明節歷史文化和民俗內容豐富多彩,我們現代人知多少?圖為明仇英《清明上河圖卷》局部。(公有領域) |

【人民報消息】天清地明的清明是二十四節氣之一,是一年中寶貴的好時節。現代人一想到清明可能就聯想到掃墓的民俗,其實,從古到近代,清明節聯繫著寒食節和上巳,民俗活動多彩多姿,五花八門。可知道歷代的人們在清明時節從事哪些有趣又有益的活動嗎?一起來探一探清明豐富的內涵吧!

清明改火出新火

周代時有「季春出火」頒新火的禮制(《周禮》)。古人鑽木取火,按照季節特性,取用適用的木材取火,以免積毒患病。例如春天用榆柳,到了夏天仍用榆柳便有毒,人容易生疾,所以必須改火。仲春之末的寒食節禁火,到季春之初的清明出火,取榆柳來生火,稱「柳之火」,富含旺盛的生機。

踏青春遊

清明時節天清地明,人們喜愛出遊踏青起源於古代上巳(黃曆三月三日)的「祓禊」(音同福系)。周公時就定下了三巳節(《御定月令輯要》解)。依周朝禮制,春官女巫「掌歲時祓除、釁浴」,在季春上巳,用香薰草藥在河邊幫人沐浴潔身。

東周春秋時代,在上巳之日,鄭國的男子、女子手中拿著蘭草到溱、洧水邊去招魂、祓除災禍和不祥之氣(見《詩經.鄭風.溱洧》)。漢代時的上巳之日,不論官家或百姓都在東流水上「祓禊」(《後漢書.禮樂志上》)。還有一說,三月三日,清明之節,於水側祈禱祭祀,以祈求豐年(《通典.禮十五.祓禊》。

「祓禊」到了晉代還很風行,王羲之名作《蘭亭集序》就是上巳「祓禊」時留下的名作。後來這種民俗演變為春遊踏青。宋代清明節時,都人出城掃墓、踏青,引來各種玩藝把戲,聚集成市,吃喝玩樂,應有盡有;人們尋芳訪勝,極意縱遊,在柳蔭花下處處可見友朋聚宴(《武林舊事》)。清朝時,都人在清明日踏青數以萬計(《帝京歲時紀勝》)。

打毬蹴踘(毬)

南北朝時人們在寒食打毬(一種皮球,外皮內毛),古時稱為「蹴踘」遊戲,也稱蹴毬。傳說蹴踘是黃帝所設計的一種訓練作戰兵勢的方法,也有說是起於戰國時代。《輦下歲時記》記載,唐代新登科進士於清明這一天在長安月燈閣設置打毬宴,一起打毬,當時人才濟濟允文允武的氣象呈現我們眼前。唐代宰相張說云:「從來禁火日(寒食),會接清明朝。鬥敵雞殊勝,爭毬馬絕調。」詩句反映了唐朝寒食清明之時,打毬和鬥雞遊戲盛行的實況。

鬥雞和鬥卵

寒食鬥雞還有鬥卵起源於春秋戰國時代。北朝至隋代的《玉燭寶典》記載,「寒食此節,城市尤多鬥雞、鬥卵之戲。春秋(時代)季郈雞鬥延及魯邦。」就說鬥雞起於魯國的季氏和郈氏之間,後來風行魯國。《呂氏春秋.察微》也記載了「魯季氏與郈氏鬥雞」。

伴隨鬥雞而來的是鬥雞卵(雞蛋),怎麼玩?據南北朝風土誌《荊楚歲時記》記錄,寒食鬥雞卵是指彩畫雞蛋、雕鏤雞蛋的比賽,這些彩繪彫刻的雞蛋也用來祭祀或作為饋贈遠方親朋的禮物。富豪之家,在雞蛋上染出藍茜色,並雕鏤成綵球花等等,種種玲瓏細緻模樣。白居易詩句「玲瓏鏤雞子,宛轉綵球花」傳出這些風俗。雕卵有什麼特別含意呢?用意在於「發積藏、散萬物」,應合清明節氣,含有激勵人「一年之計在於春」的意味。除了鏤雞子,還有雕畫鴨子互贈的。(《歲華紀麗》)

盪鞦韆

盪鞦韆是北方山戎鍛鍊矯健輕快身手的一種體能遊戲,在春秋時期傳入中原(《藝文類聚》)。因為設備簡單易學,故而深受人們的喜愛,很快在各地流行起來。到了漢代以後,盪鞦韆逐漸成為清明、端午等節日的民間體育活動,流行在女孩和仕女之間。清淨明潔的春陽下,女孩們穿著炫亮的服裝立在鞦韆懸木上,迎風晃盪,鞦韆綵繩和著女子衣裾飄飄,成了春日的一道明媚的風景。唐代王建《鞦韆詞》描寫少年男女都愛鞦韆遊戲:「少年兒女重鞦韆,槃巾結帶分兩邊」。明媚的春天,青春女孩們走出閨門盪鞦韆也是尋找良人的一條途徑。

拔河

在戰國時代就有拔河遊戲,稱為「拖鉤」「牽鉤」,到了唐代稱為「拔河」。唐中宗很愛看拔河比賽,《談徵.事部.拔河》記載:「唐中宗景龍三年春正月,幸元武門觀宮女拔河。」次年清明日再次「幸梨園命侍臣為拔河之戲」。這些史實記載也呈現出當時拔河是男女皆宜的團體較力的遊戲比賽,雙方「以大麻繩兩頭繫十餘條小索,每條數人執之以挽,力弱為輸」。當時的宰相和駙馬也都來參加這種團體競賽遊戲。

清明掃墓

民間的清明掃墓可能比一般想像的年代要來得晚。夏商周三代時沒有掃墓祭拜之禮,《後漢書》記載「古不墓祭」;到晉代,《晉書》也記載「古無墓祭之禮」。皇室的陵墓建造廟寢(寢廟)作為祭祀之用,起於秦代,漢代繼承了這種作法,見《後漢書》云:「漢諸陵皆有園寢(廟寢),承秦所為也。」春秋時代,士大夫在家廟祭祀祖先,不在墓地祭奠。

民間的掃墓可以追溯到中唐。據《唐會要.卷廿三》記載,唐代百姓在寒食節上墳拜掃,儼然成俗;開元二十載(公元732年)四月唐玄宗下詔,允許百姓於寒食節上墳墓祭盡孝思,並編入五禮之一。因此一般認為「墓祭始於唐也」(元劉壎撰《隱居通議卷二十七》)。百姓上墳,可在墳塋南門外奠祭食物,但不得作樂,祭拜後泣辭祖先,然後可在看不到祖墳的地方吃奠祭的祭品(《通典.禮十二.上陵》)。

開元二十四載又有詔「寒食通清明四日為假」(《唐六典.卷二》),也就是說寒食連到清明放連假,寒食清明沒有界線,也讓掃墓日期的安排更有彈性,在宋代時展現了出來。

宋代時寒食依舊通清明,這假期間出城上墳是宋人的大事。從寒食開始連三日都有人上墳祭掃,其中寒食是最多人上墳掃墓的一天;而上新墳掃墓都是在清明日進行。紙錢舖將祭掃用的紙錢當街堆疊作成樓閣狀,出城上墳掃墓的人不分官宦貴家或是庶民百姓,塞滿各個城門(《東京夢華錄》)。自宋代以後,寒食、清明上墳祭掃並沒有明顯的劃分,到了清代,「清明即寒食」了(《燕京歲時記》)。

戴柳插柳

柳樹生命力強盛,古人說柳枝具有辟邪功能,「取楊柳枝著戶上,百鬼不入家」(北魏《齊民要術》)。戴柳、插柳是古人寒食節、清明節的習俗,或可追溯到春秋時代晉文公紀念忠臣介子推的遺事。《燕京歲時記》書中提到,唐高宗時,三月三日祓禊於渭水北岸,賜群臣柳圈各一,說戴柳圈可免蠆毒(蠆音chài,形狀似蠍而尾部較長的毒蟲)。

宋朝俗諺說「清明不戴柳,紅顏成皓首」。當時在寒食前一日,家家戶戶做「子推燕」——用麵和棗做成飛燕,再用柳條串起來,插於門楣。當年成年的女子多會在這一天取「子推燕」插在頭上,保紅顏也。南宋時,寒食日,都城人家屋簷下插滿柳條,小坊幽曲顯得青青可愛(《武林舊事》)。

清明斷鷂放災

到了清代,掃墓兼春遊放風箏成了時俗,《帝京歲時紀勝》記載「清明掃墓,傾城男女,紛出四郊,擔酌挈盒,輪轂相望」。男男女女、老老少少,各攜紙鷂(又稱紙鳶、風箏)和線軸上墳去,待祭掃完了,就在墳前施放紙鷂,有「清明斷鷂(諧音「藥」)放災」的寓意。也有放紙鷂比賽的,在紙鷂製作上競巧。「紙鳶」又諧音「子燕」(子推燕),昔人高韜而去,今人似曾相識燕歸來!

整理蠶室勤農

清明節一到,吹響了一年中養蠶的號令。古代在清明這一天,后妃齋戒,親採桑葉,以勸農婦努力養蠶。漢代時,「三月清明節令蠶妾治蠶室,塗隙穴具槌、持箔籠。」這種農事代代相傳,到南朝時也是這樣做。蠶家婦女在清明日不忘農事的關鍵時機,把蠶室的穴縫塗緊密,以保持蠶室的溫度,準備養蠶寶寶了,以確保一年養蠶好收成(《四時月令》《齊民要術》)。

寒食與清明潤餅

古代寒食節是禁火不舉炊的,一說是為了換季用新火的準備。另一說寒食斷火是為了紀念介子推。晉朝時冷食三曰,作乾粥(陸翽《鄴中記》);南朝時在寒食節吃甜大麥粥、杏仁酪和春日生菜(《荊楚歲時記》);唐代時寒食薦餳粥,即麥芽粥(《新唐書》);宋人上墳祭拜常見用甜點,如:官家用麥芽糖糕點、糖果,民家用棗餅漬薑(《武林舊事》)。這些口味都偏向於甜食。

清明節吃「潤餅」,也叫「春捲」,也加入了糖粉調味,流行於福建南部、潮汕、臺灣。臺灣清明節祭拜用「潤餅」,以薄麵餅皮包春蔬、蛋皮絲、豆乾絲、肉絲和香菜,南部的人還加乾油麵,再灑上糖粉和花生粉調味。「潤餅」帶有古人春日吃春菜、五辛菜的遺風。也有一說,清朝捻匪作亂蔓延到閩南泉、漳一帶,兵荒馬亂中,無法準備祭品,於是有人就把所有食物捲進麵皮裡以此來祭拜,因而,潤餅成為清明節的應景食品。臺灣人的祖先從閩南泉、漳一帶來的很多,因此潤餅也成為臺灣清明祭品的一種。

把握天地陽氣盛發的契機,回應人間清明好時節,可以讓我們生氣煥發!莫忘「天道無私,是以常正;天道常正,是以清明」,以「清明」作為我們日常的座右銘,好讓生命生生不息!△